L’état de la recherche en biologie-médecine préoccupe. Dans le contexte de la loi de programmation de la recherche pour les années 2021-2030 - qui vise notamment à revoir les financements et l’attractivité de la recherche - plusieurs rapports ont analysé la situation dans les filières de biologie et santé. Tous insistent sur un point : la pandémie de Covid-19 a dévoilé les faiblesses qui sous-tendaient déjà auparavant la recherche biomédicale française.

Au tour de France Universités d’apporter sa contribution à l’analyse des faiblesses de la recherche en biomédecine, en tentant d’en identifier les marqueurs. "La recherche biomédicale a atteint un plafond en-deçà de son potentiel dans la dernière décennie [...]. C’est une préoccupation majeure étant donné la concurrence intense des grands pays émergents", souligne-t-elle dans le rapport Supporting France Universités’s Reflections on the State of Biomedical Research in France, rendu public le 6 avril 2023.

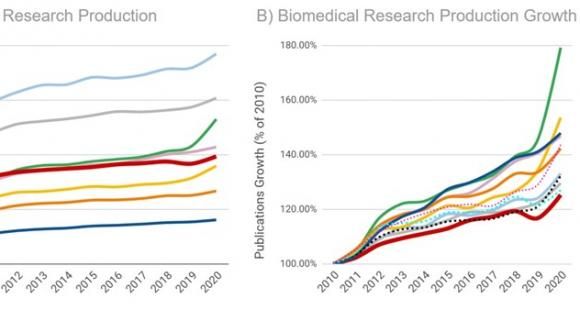

Mauvais score pour les publications scientifiques

"La production scientifique mesurée en biologie-santé n’est pas satisfaisante", relèvent les auteurs. La France se classe en dernière place en termes de publications scientifiques biomédicales en sciences de la vie, par comparaison avec le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Canada. Le rapport relève aussi l’impact moindre de la recherche faite dans les CHU.

Les rapports antérieurs et des analyses complémentaires ont servi de base pour identifier les lacunes auxquelles se confronte la recherche en biologie-santé française. Ainsi, une liste de dix propositions a été annoncée.

Un manque de moyen

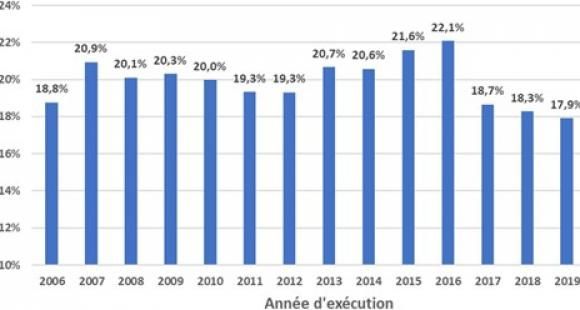

Pour pallier ces lacunes, le financement de la recherche en biomédecine, jugé insuffisant, doit être augmenté. La part du budget de la recherche alloué à la santé a, en effet, décru pour atteindre 17,2% des dépenses de la Mires (mission "Recherche et enseignement supérieur"). Une part faible par rapport à certains pays voisins qui consacrent entre 35 et 40% de leur budget à cette recherche.

France Universités propose alors d’augmenter la part du PIB alloué à la recherche à 3% et de porter à 30% la part pour la santé.

Simplification du millefeuille administratif

A l’intérieur même de la recherche en santé, France Universités relève une inégale concentration des efforts. La recherche française est très spécialisée dans les secteurs du cancer, des maladies infectieuses et de l’immunologie, mais délaisse des disciplines émergentes comme la santé publique. "Cela accroît le risque qu’[elle] se laisse distancer par ses concurrents", s’inquiètent les auteurs du rapport.

France Universités espère la création d'instituts de santé publique au sein des universités. Au-delà, c’est aussi l’organisation de la recherche que France Universités propose de revoir, pour "simplifier le millefeuille administratif". Les différents rapports relèvent la superposition des structures publiques depuis une vingtaine d’années.

"Quand on a une crise, on recrée une nouvelle agence. Aussi, se retrouve-t-on aujourd’hui avec une nébuleuse d’agences, analyse Bruno Clément, membre de l’Académie nationale de médecine. Et ce n’est pas notre métier de trifouiller dans l'administration pour trouver le bon interlocuteur !"

Quand on a une crise, on recrée une nouvelle agence. Aussi, se retrouve-t-on aujourd’hui avec une nébuleuse d’agences. (B. Clément, Académie nationale de médecine)

Pour ce faire, France Universités propose un pilotage unique des financements des programmes nationaux, de confier à l’Inserm le pilotage de la programmation nationale de la recherche en santé et aux universités celle de la politique scientifique locale. "Il faut en effet remettre le personnel de la recherche au milieu du village, que tout soit au service du déploiement de la recherche”, appuie Bruno Clément.

La réuniversitarisation nécessaire des CHU

Et cette complexité administrative est, selon le nouveau rapport, au moins en partie liée à l’harmonisation difficile des priorités de recherches du CHU. Les centres hospitaliers universitaires perdent leur dimension universitaire, et le personnel hospitalo-universitaire qui s’éloigne de l’université. "Or il n’y a pas de bon soins sans bonne recherche. La crise sanitaire nous l’a appris : les avancées des vaccins à ARN messager provenaient de recherches fondamentales. Il ne faut pas dissocier les deux, remettre le 'U' dans 'CHU'", insiste Bruno Clément.

Justement, France Universités propose de "réuniversitariser" les CHU notamment au niveau de leurs gouvernances et de leurs suivis stratégiques avec un comité qui assurera plus de cohérence entre recherches menées par le CHU et l’université.

Trouver une solution à la "crise de l’hôpital public" passe également pour France Universités par une meilleure attractivité pour les postes hospitalo-universitaires sujets aux démissions et baisses de candidatures. "L’Académie de médecine est en phase avec les propositions présentées par France Universités, soutient Bruno Clément. Au niveau des pouvoirs publics, il y a également une vraie prise de conscience. Maintenant, il faut passer aux actes."